粒子物理1|为什么摩擦会生电?人类至今都搞不(2)

【作者】网站采编

【关键词】

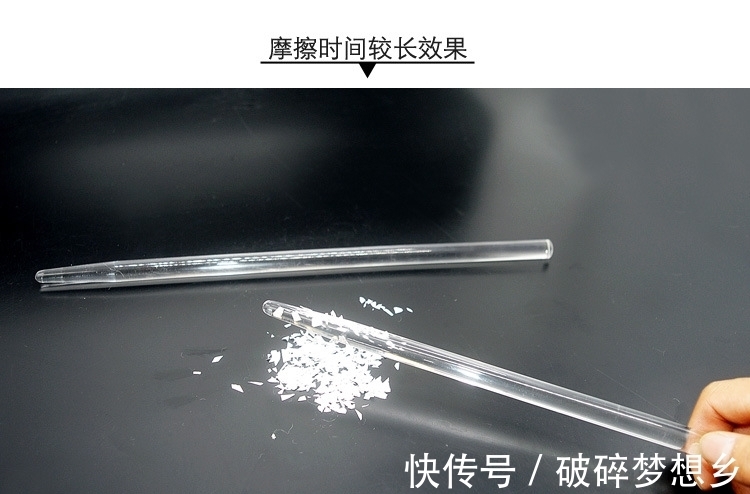

【摘要】1729年,英国人斯蒂芬·格雷就发现把摩擦过的玻璃棒与其他物体接触以后,可以让这些物体具有吸引其他物体的能力,这说明电可以传递给别的东西。从而

1729年,英国人斯蒂芬·格雷就发现把摩擦过的玻璃棒与其他物体接触以后,可以让这些物体具有吸引其他物体的能力,这说明电可以传递给别的东西。从而就验证了上面的说法,电是一种流质,不是某一个物体特有的属性。

随后人们就发现了电不仅有吸引力,还有排斥力,这一下让电的现象变得复杂了,发现这个现象的人叫弗朗西斯·豪克斯比,他说,用摩擦后的玻璃棒接触一些铜屑以后,这些铜屑之间竟然表现出了排斥力,和玻璃棒之间也有了排斥力。

到了1733年,这个现象就变得更加复杂了,因为法国科学家迪费就发现,和玻璃棒接触过的铜屑虽然互相排斥,但是它们却和与带电树脂接触过的铜屑,表现出了吸引力。

所以迪费得出结论,有两种完全不同的电,一种叫玻璃电,一种叫树脂电。玻璃电和玻璃电、树脂电和树脂电互相排斥,而玻璃电和树脂电互相吸引。

这样的结论就可以解释以上的现象了,当玻璃与丝绸摩擦以后,玻璃上会带玻璃电,丝绸上会带树脂电,当像琥珀这类树脂与毛皮摩擦以后,琥珀就会带树脂电,毛皮就会带玻璃电。

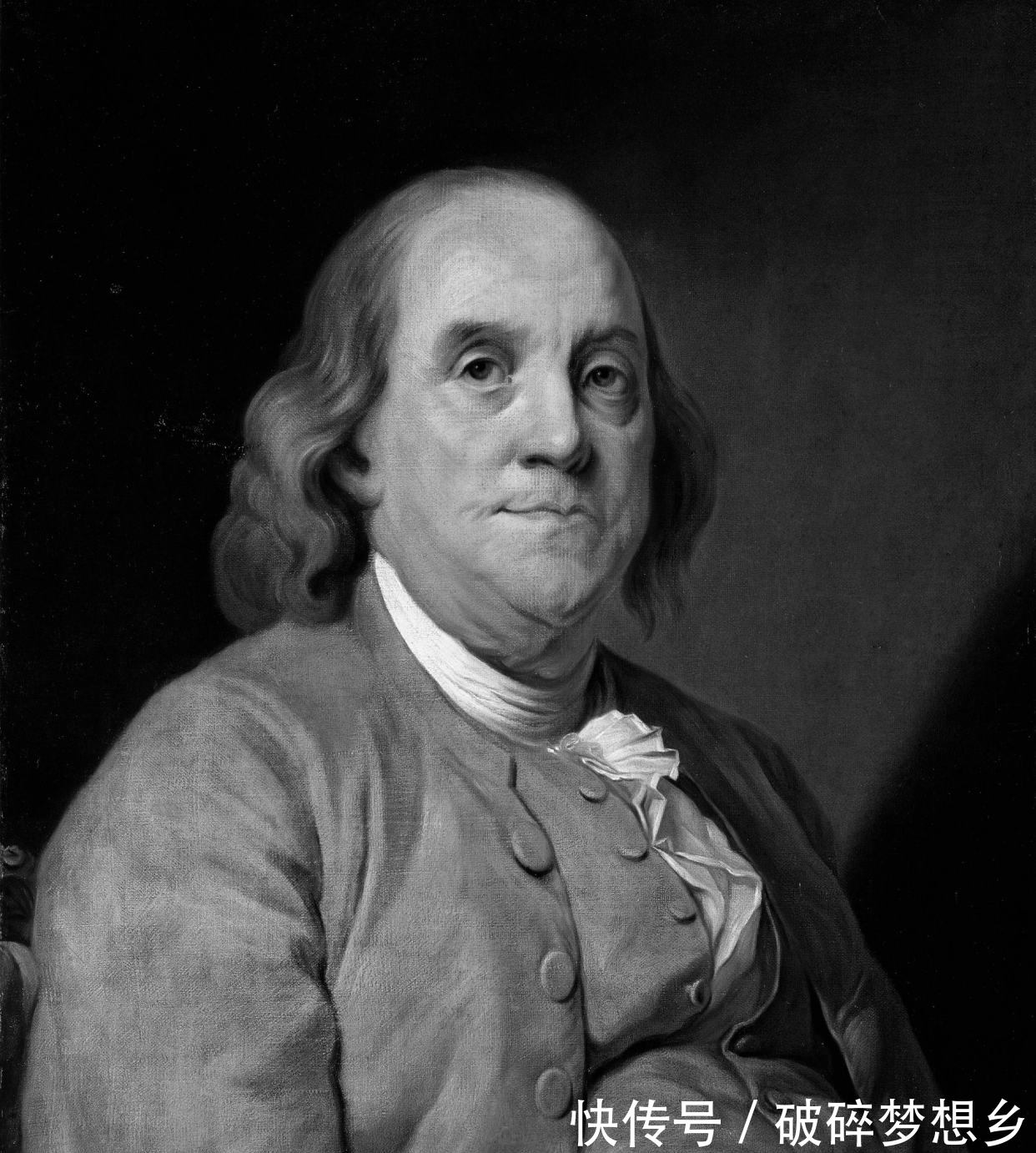

这种说法就是电的双流体理论,在很长一段时间内他符合我们的实验的观察,但是到了18世纪中期,人们就提出了一个全新的理论,叫单流体理论,相比于双流体它更加的简洁。提出并发扬这个理论的人我们非常的熟悉,他是美国费城的著名学者:本杰明·富兰克林。他说,每一个物体本身都可以容纳一定的电,在没有摩擦的时候,这种电是满的,不缺也不多,所以物体不带电。

当摩擦以后,比如玻璃棒与丝绸摩擦,在这个过程中有一些电就会从丝绸上跑到玻璃上,这时玻璃上就会携带更多的电,叫盈余电,这种电跟费迪说的玻璃电是一样的。

但这时由于一部分电跑到了玻璃上,那么在丝绸上就会出现一些缺额,这些缺额就是迪费所说的树脂电。

同时富兰克林还发明了一些名词到今天仍在使用,比如说他把缺额,也就是树脂电叫负电,把盈余电,也就是玻璃电叫正电。

同时他也创造了电荷这个词语,用来描述物体上携带电的数量,提出了“电荷守恒”这个非常超前的基本假说,说的是,电荷不会被创造,只会从一个物体的身上上转移到另外一个物体的身上。

富兰克林的单流体理论也可以解释电现象的排斥和吸引,他假定有盈余电的物体相互排斥,但它们却可以吸引有电缺额的物体,而有电缺额的两个物体之间却会表现出互相排斥的现象。

那么到底是单流体理论还是双流体理论,这个问题直到电子发现以后才没有了争论,以我们现在掌握的知识来看,其实两种理论都是正确的。

你看,是这样的,我们可以认为电只有一种就是电子携带的负电荷,当玻璃棒与丝绸摩擦的时候,是玻璃棒上的电子跑到了丝绸的上面,玻璃棒有了缺额带了正电,丝绸有了盈余带了负电。

所以说单流体没有问题,但可以看出富兰克林当年把一件事给搞差了,他把缺额,也就是树脂电叫负电,把盈余,也就是玻璃电叫正电。

后来物理学家就沿用了一部分富兰克林的说法,把玻璃棒上的电荷就叫正电荷,把丝绸上的电荷就叫负电荷。

所以电子就带了负电,原子核就带了正电,正负完全是人为规定的。没有什么特殊的原因。那为什么说双流体理论也是正确的?

因为确实有正电荷的存在,确实有两种电荷,比如说在盐的溶液当中,我们就可以得到带负电的粒子流,和带正电的粒子流,这就是两种电荷的流体。

而且从更高的层面上说,带负电的电子还有一个反物质版本叫正电子,他跟电子的质量和自旋是一样的,但是电荷相反,所以双流体理论也是正确的。不过在一般情况下,单流体理论使用起来更加的方便。

可以看出人类对电的认识是从摩擦生电开始的,但是为什么摩擦会生电?为什么用丝绸摩擦玻璃棒,电子会从玻璃棒上跑到丝绸的上面?为什么毛皮上的电子会跑到琥珀的上面?

说起来也奇怪,看似简单常见的问题,其实我们并不知道其中的原因,而且摩擦生电也是人类第一个认识到的电现象。对此,我们没有一个详细完整的解释。

不过通过大量的研究,我们总结出了摩擦生电物质的顺序表,前面的物质倾向于失去电子,而后面的物质倾向于获得电子,也就是说,每种材料它们对电子的渴望程度不同,当两种材料相遇,一种容易失去电子,一种渴望获得电子,它们只要一接触就会传递电子。

文章来源:《原子核物理评论》 网址: http://www.yzhwlpl.cn/zonghexinwen/2021/1022/644.html