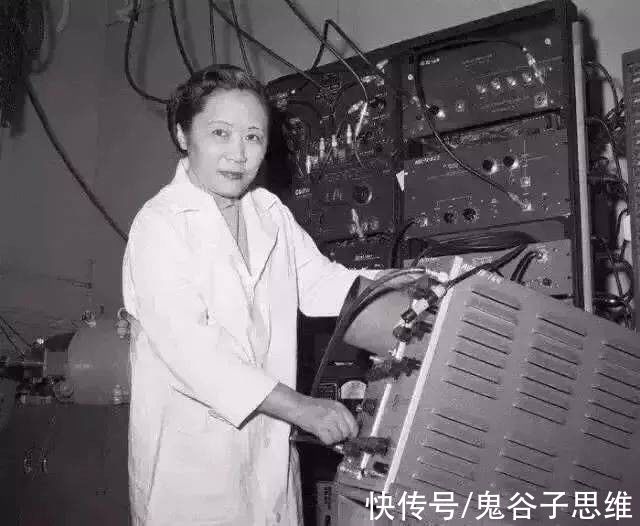

吴健雄:“捧红”杨振宁,被称原子弹之母,晚(2)

【作者】网站采编

【关键词】

【摘要】就这样,吴健雄当即决定改变行程,在伯克利分校学习核物理。 由于华人女性的特殊身份,吴健雄的求学之路并不顺畅。 为了成为物理学巨头劳伦斯的学

就这样,吴健雄当即决定改变行程,在伯克利分校学习核物理。

由于华人女性的特殊身份,吴健雄的求学之路并不顺畅。

为了成为物理学巨头劳伦斯的学生,吴健雄天天守在他的实验室门口,几天后,劳伦斯被吴健雄的诚意和热情所打动,才同意收她为徒。

物理实验是个苦力活,常常一站就是一整天,有时甚至顾不上吃饭喝水,但吴健雄乐在其中,每一次试验都能做到尽善尽美。

老师塞格瑞曾这样评价她:极有天分,并且十分聪敏和才气纵横,对工作十分狂热,对物理几乎到了着迷的地步。

1940年,吴健雄以β衰变和铀原子分裂的研究获得了博士学位,学位论文发表在物理学最权威的《物理评论》上。

铀原子核分裂试验的屡屡成功,使得吴健雄成为伯克利学校的传奇人物,人们都称她为“中国的居里夫人”。

尽管学术成果斐然,因为身份问题,吴健雄的求职之路还是充满艰辛。

当时美国最顶尖的20所研究性大学,尚无女性进入物理系任教的先例。她四处求职,却没有一所学校愿意聘用。

后来,经导师劳伦斯推荐,吴健雄才得以在普林斯顿大学任职。

1944年,美国启动了利用核裂变反应研制原子弹的计划,亦称“曼哈顿计划”。

“曼哈顿计划”中有一个超级难题:核反应的连续性无法得到保证。当时多位顶尖科学家已进行数次实验研究,一直没有突破。

吴健雄之前在伯克利分校上学时有一篇未发表的论文正好涉及这个问题,老师塞格瑞向军方建议:应该去问吴健雄!

随之,吴健雄被调入哥伦比亚大学担任战时研究部门资深科学家。

作为这项计划中唯一一位女科学家,吴健雄仅用几个月时间,找出了造成β反应堆间歇停止运作的元凶,并开发了将不可裂变铀238与可裂变铀235分开的方法,顺利解决了核反应连续性难题,为该计划的顺利实施做出了极大的贡献。

当时的《纽约时报》曾这样评价吴健雄在“曼哈顿计划”中的作用:如果没有她的参与,该项目可能会失败,也许会将第二次世界大战延长到1946年及以后。

吴健雄也因此名声大振,被称为“原子弹之母”。

战争结束后,吴健雄留在哥伦比亚大学继续研究基础原子核物理。

1956年,李政道与杨振宁找到她,请求她参与一项实验。

他们两人提出了“宇称不守恒”假设,但由于缺乏实验支持,无法得到有力论证。

而当时,吴健雄是公认的这方面的学界权威,如果吴健雄参与实验,论证的速度和力度都将得到大幅提高。

对科学的热爱和执着让吴健雄义不容辞地答应了。

由于所在哥伦比亚大学没有实验所要求的低温条件,为了确保实验的精准性,吴健雄选择去华盛顿国家标准局实验室做实验,每天在纽约与华盛之间来回奔波,只能睡三四个小时。

那段实验时光堪称艰苦卓绝,好在功夫不负有心人,吴健雄的试验成功了!她用强有力的实验论据证实了“宇称不守恒”假设的成立。

1957年1月15日,吴健雄将这项研究成果写成论文,提出并分析了在弱相互作用下的宇称不守恒定律,并邮寄到《物理评论》期刊编辑部。

编辑看后震惊不已,第二天就激动地通知哥伦比亚大学召开记者会,向世界宣布:物理学上宇称守恒基本定律已被吴健雄推翻!

随后的美国物理学会上,吴健雄的实验报告引起轰动,全场座无虚席,报告实验结果的时候,有些人甚至爬上吊灯来听。

世界物理界为之哗然,吴健雄的名字响彻国际。

然而,该项研究结果的成功,将杨振宁与李政道推上了诺贝尔奖的颁奖舞台,为其提供充足实验支撑的吴健雄,却被遗忘到了幕后。

背后其中一个重要的原因,依然是吴健雄华裔女性的特殊身份。

业界很多科学家都为吴健雄感到不平,也曾有人站出来为西方世界对东方女性的偏见提出质疑,但都无济于事。 文章来源:《原子核物理评论》 网址: http://www.yzhwlpl.cn/zonghexinwen/2021/1013/641.html